这段视频在网络上引发了广泛关注。近年来,因见义勇为而遭到反诉的事件屡见不鲜,许多网友开始热议:如今做好人的风险实在太高,谁还敢轻易去救助他人。结果就是,不论救与不救都可能面临法律麻烦。

见死不救真的会构成犯罪吗?为何如今大多数人变得如此“冷漠”?

本文所述的所有内容均来源于可靠的信息,并在文中进行了详细的说明。

警示还是道德操控?

朱警官是一位既专业又亲切的网络警察。近期,她因一段普法短视频而引发网友的广泛关注。在视频中,她提出了一个极具挑战性的观点:在某些情况下,见死不救可能构成犯罪,严重的甚至可被判定为故意杀人。这一言论迅速在网络上流传,引发了大量的讨论和关注。

她对这个言论进行了阐释,提到了两个场景:第一个场景是关于“空间孤立”的,例如,一个人跳入河中轻生,而你是现场唯一的目击者,虽然能够施救却选择不出手,法律可能会将此视为“故意杀人”的不作为行为。

接下来是“职业责任”,例如她身为警察,在公众面临危险时如果选择不 ,也会构成失职乃至刑事责任。

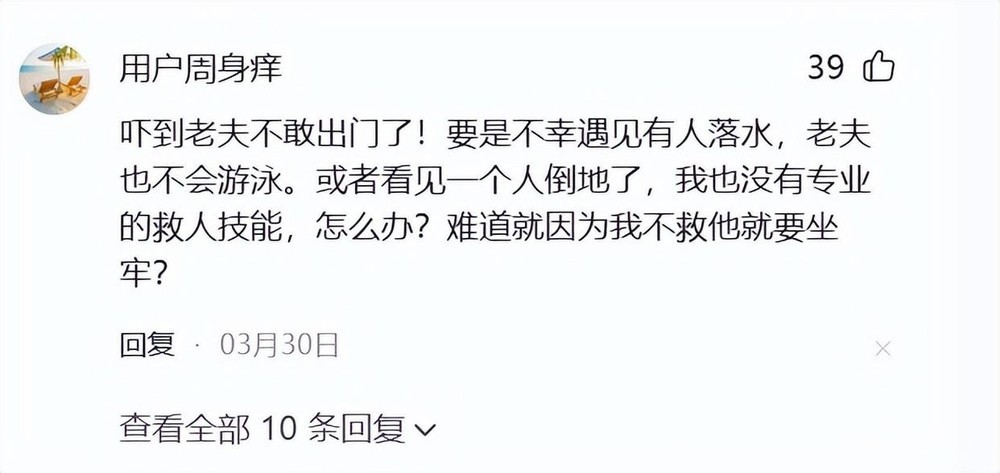

看似合规的法律科普瞬间激发了网友们的情绪,评论区里不见“感谢普法”,反而充斥着质疑的声音,许多网友纷纷表示:这有点像道德绑架,在这个时代,谁还能敢做好人?如果这么说的话,医院因为资金问题拒绝救治是否算违法呢?

为何有如此多的质疑声?因为人们对善良已经变得谨慎。这并非因为人们缺乏道德感,也不是因为他们冷漠,而是因为在这个社会中,做好事被误解、出手相助却遭到反咬的案例屡见不鲜。例如,扶起老人反遭索赔,或者下水救人却被家属指责的事件层出不穷。

如果法律的严格要求脱离了现实基础,就可能会对普通人造成道德上的束缚。试想,普通人在缺乏保护机制与明确责任的情况下,是否真的敢轻易地去“做好事”?许多网友提到,这种普法教育容易引发“你不救人就等于是坏人”的对立情绪。

然而,这种普法的观点却未考虑到普通人所处的社会环境和心理负担,尤其是在当前社会中,这些群体更深知“谨慎”两个字所隐含的代价。从法律的角度来看,确实存在“不作为犯罪”的概念,但这一概念通常是以“拥有法律义务的人”为前提。

例如监护人、专业救助人员等,但视频中的言论并没有明确界定适用范围,这容易导致普通公众的误解,以为“救人是强制义务”,反而引发反感。一位网友在评论中提到:当做好事可能面临风险时,那些过去愿意伸出援手的人也开始感到犹豫。

这句话传达了众多人的情感。在现实生活中,人们并非不愿意提供帮助,而是对帮助后的结果是否值得承担感到不确定。

并非不愿意施救,而是担心遭到陷害。

不是你撞的,为什么要去救助?这句话近年成为最具代表性的社会格言之一,它揭示了一个冷酷的事实:在缺乏证据和证人支持的情况下,帮别人反而可能被当作自己的罪证。

在这一现象的背后,涌现出越来越多“好人难得好报”的社会案例。自从南京彭宇案之后,越来越多的人在面对“扶与不扶”的选择时变得更加谨慎。随之而来的,还有媒体曝光的多个事件,例如,老人摔倒后,尽管有好心人上前相助,却反被指控为撞人,最终走上法庭,这一系列事件进一步加剧了公众的恐惧感。

当然,有人会反对说:如果每个人都因为害怕被冤枉而不去施救,那这个社会岂不是会缺少救助者?这个观点似乎有其道理,但关键在于:为何出手相救还需要风险?真正的问题在于,我们的制度尚未为“好人”建立保护机制。

更令人担忧的是责任的模糊不清,比如说,如果你不会游泳却被要求去救一个落水的人,否则就会被视为犯罪,这样的说法是否合理?如果你在救人时因为失误导致他受伤,难道你又会面临非法行医的指控?由此可见,法律与现实之间的差距使得许多人宁愿选择“视而不见”。

有人甚至提出,以后若要救人,可能得先拍下视频作为证据。这个观点虽然听起来讽刺,却真实反映了人们的心态。在施救之前,必须确保有监控和证人,这与见义勇为的精神截然相反,反而变成了一种自我保护的必备措施。在这样的环境中,道德选择变得愈加复杂,大家不再轻易选择善良,而是开始考虑利弊得失。

医院停药与普通人不作为,法律标准是否存在“双重标准”?

当有关见死不救的法律问题出现在医院时,情况变得尤为复杂。朱警官提到的“有能力不救可能违法”的观点一提出,立刻引来了网友的质疑:那这番话能不能先告诉医院呢?

在许多实际案例中,病人因无法支付医疗费用而被医院停止治疗,即使在生死攸关的时刻,家属跪地恳求,甚至愿意签署欠条,但医院仍冷静地表示:没有押金就无法进行治疗。有些人对此提出质疑:这难道不是有能力却不施救吗?

医院拥有专业的知识、设备和人员,自然可以算作“有能力的救助者”。不过,另一方面,也有网友表示理解,因为医院并非慈善组织,运作需要资金,医生也需领取工资。如果无限期提供医疗资源,后果将由谁来承担?这并非个别医生能够决定的问题,而是一个涉及整个体制的复杂难题。

关键在于责任主体的差异。医院作为公共服务机构,享有财政支持和制度监管,同时还需遵循财务预算和内部流程。而普通人则缺乏这些保护与保障,一旦出手相救,只能独自面对可能带来的后果。

因此,问题转变为:为何普通人会被道德约束,而制度层面的失职却能被接受甚至视为合理?这是否体现了一种法律与道德上的“双重标准”?

在一个真正成熟的社会中,制度应当确保“好人有好报”,并应明确区分“能力范围”和“法律责任”,同时还应该为救助他者提供明确的免责机制。然而反观我们,尽管鼓励见义勇为,但法律方面仍然模糊不清,缺乏明确的责任界限和具体的免责条款,结果做好人就变成了一种风险投资。

朱警官的言论虽然有一定道理,但社会现实是我们无法忽视的。我们拥有很多善良的人,但缺乏的是一个能够保护这些善良的环境。人们并非不愿意施以援手,而是担心在帮助他人后没人来保护自己。真正能激励人们勇敢伸出手来救助他人的,从来不是一句“你应该”,而是“你在救助他人后会受到法律的保护”。

你们对这条普法有什么看法呢?在现实中,如果遇到需要挺身而出的事情,你们还会选择出手吗?