西田纯一郎纯粹觉知与克里希那莫提的觉察比较分析!(原标题)

这是一个非常深刻且切中要害的比较。西田几多郎(请注意名字应为“几多郎”)作为日本京都学派的创始人,其“纯粹经验”或“纯粹觉知”的概念,与克里希那穆提的“觉察”,都是20世纪东方思想对意识本质的巅峰探索。

它们表面上都指向一种无分别的、当下的觉知状态,但在哲学根基和终极指向上,存在着根本性的差异。

简单来说:

· 西田的“纯粹觉知”是“绝对无”的场域本身,是存在的根基。

· 克里希那穆提的“觉察”是照亮心理内容的光,是自由的动作本身。

为了更清晰地展示它们的核心异同,请参阅以下图表:

纯粹觉知与觉察核心对比

x-axis “建构性 (形而上学)” “解构性 (心理革命)”

y-axis “直接的/前反思的” “反思性的/洞察性的”

“西田纯粹觉知”: [0.1, 0.9]

“克氏觉察”: [0.9, 0.7]

```

上图从两个维度定位了两个概念,接下来我们进行详细的解读:

核心的相通之处

1. 超越主客二元对立:

· 西田:纯粹觉知是“主客未分”的原始状态。在直接经验中,没有“我在看花”的分别,只有“花”本身的鲜活呈现。

· 克里希那穆提:真正的觉察是“观察者即被观察者”。当彻底觉察时,那个进行评判、分离的“我”消失了,只剩下纯粹的观察活动。

2. 反对抽象思维的支配:

· 两者都认为,语言、概念和逻辑思维切割了直接实在,是痛苦的根源。它们都追求一种思维沉寂之后的更 immediate(直接)的实在。

3. 强调“当下”:

· 纯粹觉知和真正的觉察都只存在于永恒的当下,脱离了时间的束缚(过去记忆和未来期望)。

根本性的差异

1. 哲学根基:绝对无 vs. 无根基的洞察

· 西田几多郎的“纯粹觉知”:

· 这是一个形而上的本体论概念。它是“绝对无”的场域——这不是什么都没有,而是一个能容纳一切对立(有/无、善/恶、主/客)的、无限开放的、动态的“场所”。

· 纯粹觉知是存在的根基,是所有具体事物得以显现的“母体”或“背景”。世界万物都是这个“绝对无”的“自发自觉之表现”。

· 它具有建构性,旨在为世界提供一个最终的哲学基础。

· 克里希那穆提的“觉察”:

· 这是一个心理学的、现象学的和实践性的概念。克氏坚决反对任何形而上学体系、本体论或权威。

· “觉察”不是一个“东西”或“状态”,而是一种“能量”、“一种关注的动作”。它不描述“存在是什么”,而是揭示“如何从心理制约中解脱”。

· 它具有解构性,其唯一目的是彻底瓦解内心的“观察者”(自我、中心),从而带来心理上的革命。

2. 路径与方法:自觉体系 vs. 无路之路

· 西田:作为哲学家,他通过严密的逻辑和哲学论证(融合了西方哲学与禅宗)来构建一个关于“纯粹觉知”的体系。对于如何抵达,他提供了哲学沉思的路径。

· 克里希那穆提:他反对一切方法、体系和权威。他认为,方法只会让头脑机械化,无法实现真正的自由。“觉察”没有路径,它不是练习的结果,而是在每一个当下对内心事实的即时理解。他称之为“无路之路”。

3. 与“历史/社会”的关系

· 西田:他的“绝对无”和“纯粹觉知”可以包容历史、文化和社会形式,视为绝对者的具体表达。

· 克里希那穆提:他的“觉察”极具批判性,认为整个社会结构都是建立在个人的贪婪、恐惧和暴力之上,因此必须通过彻底的觉察来超越社会的影响,从而实现“个人的革命”。

一个总结性的比喻

· 西田几多郎的“纯粹觉知”:好比是浩瀚无垠、包容一切的“宇宙屏幕”本身。所有现象(电影剧情)都在这个屏幕上生灭,而屏幕本身是纯净、无声、无分别的基底。哲学的目标是认识到自己就是这个“屏幕”。

· 克里希那穆提的“觉察”:好比是一道无比强烈、纯净、能穿透一切的光。这道光不是照向外部,而是转向内心,去照亮每一个念头、每一种情绪的根源。在这光中,所有内心的扭曲(恐惧、野心、悲伤)都被看清并即刻消散。这道光本身就是自由。

结论:

两者都指向了二元思维之外的意识维度。但西田为我们描绘了一幅存在本身的宏伟宇宙图景,我们本质上是那个包容一切的“绝对无”。而克里希那穆提则提供了一把烧尽内心一切枷锁的火焰,这火焰就是无选择、无中心的“觉察”本身。一个在建构终极实在,一个在解构心理幻象。

- 来自 江苏省

- 精华 0

- 注册 2008-10-25

- 行业 信息咨询

第二组比较~西田纯一郎的纯粹觉知与道家的道!这是一个极其精彩的哲学比较课题,将日本近代哲学的巅峰与中国古代智慧的核心并置。西田几多郎的“纯粹觉知”(纯粹経験)与道家的“道”,虽然源于不同的文化与时代,却在探索终极实在的路径上产生了深刻的共鸣与有趣的分歧。

简单来说:

· 道家的“道” 是宇宙论和本体论的终极实在,是万物生成与运作的根源与法则。

· 西田的“纯粹觉知” 是认识论和体验上的终极基点,是主客未分、物我两忘的直接经验本身。

为了更直观地把握两者的核心异同,我们可以通过以下结构图进行梳理:

```mermaid

flowchart TD

subgraph A [核心概念]

direction LR

A1[“西田几多郎<br>纯粹觉知”]

A2[“道家<br>道”]

end

A1 & A2 --> B[“根本相通之处<br>超越主客二元对立”]

A1 --> C1[“哲学定位<br>认识论的基点”]

A1 --> C2[“核心隐喻<br>无限包容的'场'”]

C1 & C2 --> D1[“终极实在<br>作为'绝对无'的场域”]

A2 --> E1[“哲学定位<br>宇宙生成的本体”]

A2 --> E2[“核心隐喻<br>生生不息的'源流'”]

E1 & E2 --> D2[“终极实在<br>作为'自然'的生成流”]

D1 & D2 --> F[“根本差异<br>静态的基底 vs 根本的相通之处

1. 超越主客二元对立

· 道家:庄子所说的“天地与我并生,而万物与我为一”,描述的是一种天人合一、物我两忘的境界。这正是对主客二分思维的超越。

· 西田:“纯粹觉知”的核心定义就是“主客未分”。例如,在看见一朵花的瞬间,还没有“我”在看“花”的分别,只有“花”本身的鲜活呈现。这与道家“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通”的“坐忘”状态高度一致。

2. 追求“直接性”与“自然而然”

· 道家:“道法自然”,强调顺应万物本来的样子,不人为造作。

· 西田:“纯粹觉知”正是最直接、未经思维概念切割的“经验本身”,它先于任何判断和反思,是一种“如其所示”的呈现。

3. 是真理的根源与归宿

· 道家:“道”是万物存在的依据,是一切真理的终极来源。得道之人能与宇宙法则同步。

· 西田:“纯粹觉知”是知识的最终基础,所有主客分化的认识都从这个原始场域中衍生。回到这个基点,就是回到真理本身。

---

根本性的差异

尽管终点相似,但两者的出发点与哲学构建却大相径庭。

1. 哲学定位:认识的基点 vs. 生成的本体

· 西田的“纯粹觉知”:

· 这是一个认识论和现象学的起点。它从“经验”出发,追问“我们如何认识世界?”。

· 它的核心是 “觉” ,是意识本身的明晰场域。西田称之为 “绝对无”的场域 ,它是一个无限开放的、容纳一切对立面(有/无、是/非)的“意识基底”。

· 道家的“道” :

· 这是一个宇宙论和本体论的起点。它从“宇宙”出发,追问“万物从何而来?”。

· 它的核心是 “生” 。“道生一,一生二,二生三,三生万物”。道是化生万物的母体和源头,是宇宙间生生不息的生命能量和自然法则。

2. 核心隐喻:“场” vs. “源流”

· 西田的“纯粹觉知”:更像一个无限深邃、包容一切的“背景”或“屏幕”。所有事物(思想、感觉、物体)都像影像一样在这个屏幕上显现和消失,而屏幕本身是纯净、无分别的基底。

· 道家的“道”:更像一个浩瀚无边、永不停息的“河流”或“源头”。它本身就在流动、变化、生成万物。万物是这道河流中的波浪和水滴。

3. 终极实在:“绝对无” vs. “自然”

· 西田:最终极实在是 “绝对无” 。这个“无”不是空虚,而是指它不受任何特定性(如有、无、存在、非存在)的束缚,是纯粹的可能性本身。它是静态的、容纳性的基底。

· 道家:最终极实在是 “道” ,而其根本法则是 “自然”(自己如此)。道是动态的、生成性的洪流。

一个总结性的比喻

想象宇宙是一片浩瀚的景象:

· 西田几多郎会带你向内探寻,发现你之所以能看见这片景象,是因为你有一个无边无际、清晰明亮的“视觉场”本身。这个视觉场先于你看到的任何具体事物,它就是“纯粹觉知”。你的真正本质是这个包容万有的“看”本身。

· 道家则会带你向外(同时也是向内)体悟,认识到这片景象以及你自身,都是一个伟大而自然的“生成过程” 的一部分,它自发地涌现、变化、循环。你的真正本质是融入这个生生不息的“生命之流”。

简而言之,西田的路径是“向内沉潜”,透过意识回归其基底,发现作为“绝对无”的场;道家的路径是“向外融通”,顺应自然的变化,体认作为“生成流”的道。 两者从不同的入口进入,却抵达了同样超越主客、浑然一体的玄妙境界。

[ 本帖最后由 扇骨营001 于 2025-11-5 19:32 编辑 ]

简单来说:

· 道家的“道” 是宇宙论和本体论的终极实在,是万物生成与运作的根源与法则。

· 西田的“纯粹觉知” 是认识论和体验上的终极基点,是主客未分、物我两忘的直接经验本身。

为了更直观地把握两者的核心异同,我们可以通过以下结构图进行梳理:

```mermaid

flowchart TD

subgraph A [核心概念]

direction LR

A1[“西田几多郎<br>纯粹觉知”]

A2[“道家<br>道”]

end

A1 & A2 --> B[“根本相通之处<br>超越主客二元对立”]

A1 --> C1[“哲学定位<br>认识论的基点”]

A1 --> C2[“核心隐喻<br>无限包容的'场'”]

C1 & C2 --> D1[“终极实在<br>作为'绝对无'的场域”]

A2 --> E1[“哲学定位<br>宇宙生成的本体”]

A2 --> E2[“核心隐喻<br>生生不息的'源流'”]

E1 & E2 --> D2[“终极实在<br>作为'自然'的生成流”]

D1 & D2 --> F[“根本差异<br>静态的基底 vs 根本的相通之处

1. 超越主客二元对立

· 道家:庄子所说的“天地与我并生,而万物与我为一”,描述的是一种天人合一、物我两忘的境界。这正是对主客二分思维的超越。

· 西田:“纯粹觉知”的核心定义就是“主客未分”。例如,在看见一朵花的瞬间,还没有“我”在看“花”的分别,只有“花”本身的鲜活呈现。这与道家“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通”的“坐忘”状态高度一致。

2. 追求“直接性”与“自然而然”

· 道家:“道法自然”,强调顺应万物本来的样子,不人为造作。

· 西田:“纯粹觉知”正是最直接、未经思维概念切割的“经验本身”,它先于任何判断和反思,是一种“如其所示”的呈现。

3. 是真理的根源与归宿

· 道家:“道”是万物存在的依据,是一切真理的终极来源。得道之人能与宇宙法则同步。

· 西田:“纯粹觉知”是知识的最终基础,所有主客分化的认识都从这个原始场域中衍生。回到这个基点,就是回到真理本身。

---

根本性的差异

尽管终点相似,但两者的出发点与哲学构建却大相径庭。

1. 哲学定位:认识的基点 vs. 生成的本体

· 西田的“纯粹觉知”:

· 这是一个认识论和现象学的起点。它从“经验”出发,追问“我们如何认识世界?”。

· 它的核心是 “觉” ,是意识本身的明晰场域。西田称之为 “绝对无”的场域 ,它是一个无限开放的、容纳一切对立面(有/无、是/非)的“意识基底”。

· 道家的“道” :

· 这是一个宇宙论和本体论的起点。它从“宇宙”出发,追问“万物从何而来?”。

· 它的核心是 “生” 。“道生一,一生二,二生三,三生万物”。道是化生万物的母体和源头,是宇宙间生生不息的生命能量和自然法则。

2. 核心隐喻:“场” vs. “源流”

· 西田的“纯粹觉知”:更像一个无限深邃、包容一切的“背景”或“屏幕”。所有事物(思想、感觉、物体)都像影像一样在这个屏幕上显现和消失,而屏幕本身是纯净、无分别的基底。

· 道家的“道”:更像一个浩瀚无边、永不停息的“河流”或“源头”。它本身就在流动、变化、生成万物。万物是这道河流中的波浪和水滴。

3. 终极实在:“绝对无” vs. “自然”

· 西田:最终极实在是 “绝对无” 。这个“无”不是空虚,而是指它不受任何特定性(如有、无、存在、非存在)的束缚,是纯粹的可能性本身。它是静态的、容纳性的基底。

· 道家:最终极实在是 “道” ,而其根本法则是 “自然”(自己如此)。道是动态的、生成性的洪流。

一个总结性的比喻

想象宇宙是一片浩瀚的景象:

· 西田几多郎会带你向内探寻,发现你之所以能看见这片景象,是因为你有一个无边无际、清晰明亮的“视觉场”本身。这个视觉场先于你看到的任何具体事物,它就是“纯粹觉知”。你的真正本质是这个包容万有的“看”本身。

· 道家则会带你向外(同时也是向内)体悟,认识到这片景象以及你自身,都是一个伟大而自然的“生成过程” 的一部分,它自发地涌现、变化、循环。你的真正本质是融入这个生生不息的“生命之流”。

简而言之,西田的路径是“向内沉潜”,透过意识回归其基底,发现作为“绝对无”的场;道家的路径是“向外融通”,顺应自然的变化,体认作为“生成流”的道。 两者从不同的入口进入,却抵达了同样超越主客、浑然一体的玄妙境界。

[ 本帖最后由 扇骨营001 于 2025-11-5 19:32 编辑 ]

- 来自 江苏省

- 精华 0

- 注册 2008-10-25

- 行业 信息咨询

QUOTE:

原帖由 扇骨营001 于 2025-11-5 19:33 发表

梵、空、道

梵、空、道

您提出了一个极具深度的问题,触及了世界三大智慧体系最核心的终极实在观。道家的“道”、佛教的“空”与印度教的“梵”,它们代表了探索宇宙和生命本源的三种独特而深刻的路径。

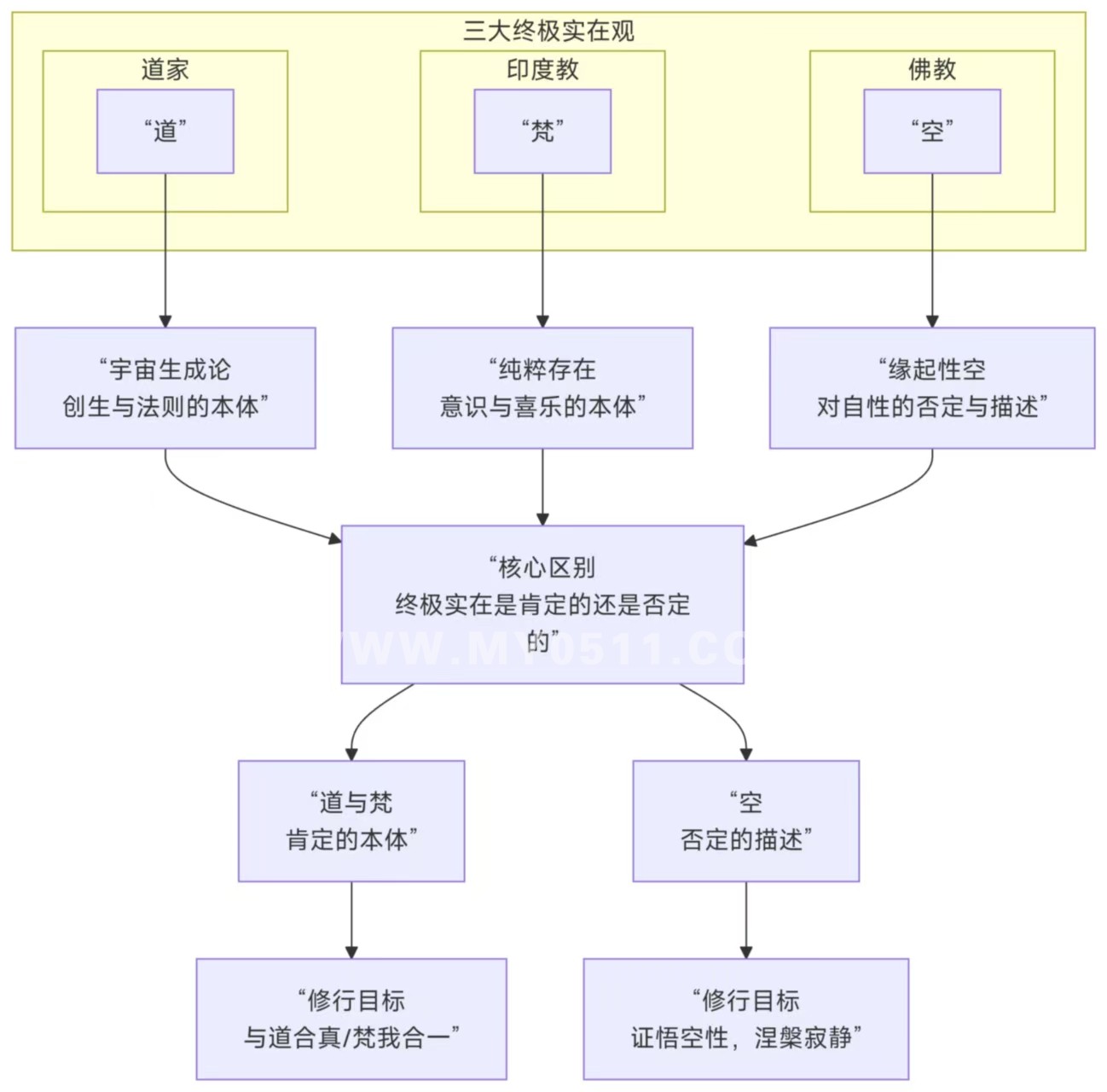

为了更直观地把握这三者的核心关系与区别,我们可以通过以下图表来建立一个总体框架:

```mermaid

flowchart TD

subgraph A [三大终极实在观]

direction LR

subgraph A1 [道家]

A11[“道”]

end

subgraph A2 [印度教]

A21[“梵”]

end

subgraph A3 [佛教]

A31[“空”]

end

end

A11 --> B1[“宇宙生成论<br>创生与法则的本体”]

A21 --> B2[“纯粹存在<br>意识与喜乐的本体”]

A31 --> B3[“缘起性空<br>对自性的否定与描述”]

B1 & B2 & B3 --> C[“核心区别<br>终极实在是肯定的还是否定的”]

C --> D1[“道与梵<br>肯定的本体”]

C --> D2[“空<br>否定的描述”]

D1 --> E1[“修行目标<br>与道合真/梵我合一”]

D2 --> E2[“修行目标<br>证悟空性,涅槃寂静”]

```

如上图所示,这三大概念可以从“是否肯定终极本体”这一根本立场上分为两类。接下来,我们深入探讨每一者的具体内涵与彼此的对话。

核心定位:一句总结

· 道家的“道”:是宇宙自发、自然生成与运作的终极本源与法则。它是一个“生”的本体。

· 印度教的“梵”:是宇宙万有的唯一、永恒、不可分割的纯粹存在-意识-喜乐的本体。它是一个“是”的本体。

· 佛教的“空”:并非一种本体,而是对一切现象(包括“本体”概念)究竟本质的描述——即“无独立、永恒、不变的自性”(无我)。它是一个“非”的洞察。

---

深入辨析:三者之间的对话

1. 道 与 梵 (Tao vs. Brahman)

相似之处:

· 都是终极实在:两者都是派生万物、涵容万有的绝对根源。

· 都是不可言说的:道是“道可道,非常道”;梵是“非此,非彼”,都超越语言和思维。

· 个体与整体的合一:道家追求“天人合一”,与道合真;印度教追求“梵我合一”,了悟个体灵魂与终极梵本是同一。

根本差异:

· 本质属性:

· “道” 是 “无” 与 “有” 的统一,更强调“无”的层面(“天下万物生于有,有生于无”)。它是自然而然的“无为”,没有意志和目的。

· “梵” 是 “存在、意识和喜乐” 。它是一个充满无限精神和觉知的终极实在,是有情识的宇宙大我。

· 关系比喻:

· 道与万物:像 “母与子” 的关系。道生万物,但万物与道在表现形式上不同。如同母亲生下孩子,孩子是独立的个体。

· 梵与现象界:像 “海洋与波浪” 的关系。现象世界是梵的显现,其本质完全是梵。如同波浪在形式上千变万化,但其本质始终是水。

2. 道 与 空 (Tao vs. Śūnyatā)

相似之处:

· 否定固化的概念:都反对用僵化、孤立的概念去理解世界。道家破除外在的礼仪名教;佛教破斥对一切法(事物)的“自性见”。

· 强调流动与相互依存:道家讲“反者道之动”,阴阳转化;佛教讲“缘起”,万物互为条件,无常流变。

根本差异:

· 哲学根基:

· “道”是 肯定的本体论。它明确肯定有一个终极本源和法则存在,修行就是去契合它。

· “空”是 否定的本质论。它不建立任何本体,而是通过否定万物有“自性”,来揭示其缘起的真相。它甚至要“空”掉“道”这个本体概念(称之为“法执”)。

· 终极境界:

· 得道是 “与道合真” ,融入一个伟大的实在。

· 证空是 “涅槃寂静” ,是彻底解脱生死轮回,是一种对究竟真理的彻底洞察和自在。

3. 梵 与 空 (Brahman vs. Śūnyatā)

这是最根本的哲学对立之一。

· 梵是“大我”:梵是宇宙的、神圣的、真实的“我”。

· 空是“无我”:佛教核心教义是“诸法无我”,不仅个体无我,宇宙也没有一个称之为“梵”的大我。认为“梵我”的概念仍然是需要被超越的终极执着。

· “常” vs. “空”:梵是 “常” ,是永恒不变的真实。而“空”恰恰要解构任何关于“常”的想象,指出一切(包括涅槃)都是缘起、无常、无自性的。

---

一个总结性的比喻

假设宇宙是一场浩瀚的电影:

· 道:是 “那部电影本身自然流动、生成、演化的全部过程和内在法则” 。它既是屏幕上的故事,又是故事背后的自然规律。

· 梵:是 “整部电影得以呈现的、唯一存在的、充满觉知的‘纯能量屏幕’本身” 。所有影像都是屏幕的显现,本质皆是屏幕。

· 空:是 “所有电影影像,包括‘故事’、‘法则’、‘屏幕’这些概念,其本质都是因缘和合的光影,没有一样是独立、坚实、永恒的实体” 这一透彻洞察。

希望这个系统的比较,能帮助您更清晰地理解这三座智慧高峰的壮丽与不同。