一、从“患者愤怒”到“流程穿帮”:错误背后的双重失守

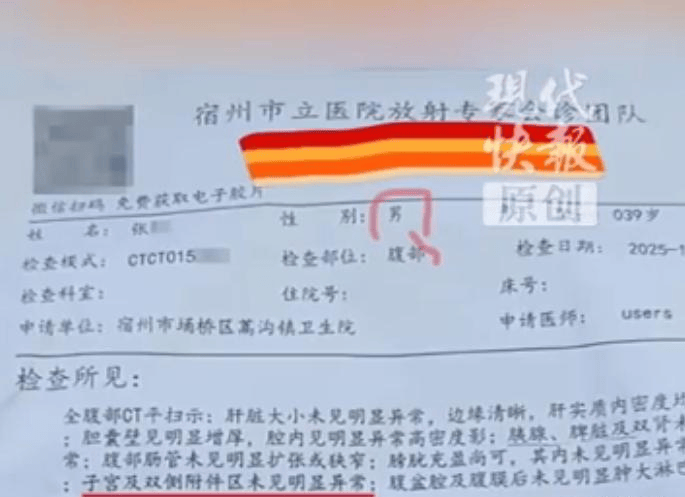

张先生的遭遇并不复杂:他在蒿沟镇卫生院拍完腹部CT,片子上传至宿州市立医院放射专家会诊团队审核,最终拿到的报告里,竟包含针对女性生殖系统的检查结论。

表面看是“报告医师笔误”,实则暴露两重漏洞。其一,操作流程形同虚设。按规定,CT报告需经“报告医师+审核医师”双人核查,但涉事报告的“报告医师”和“审核医师”竟同为李某——相当于自己检查自己的工作,层层把关沦为形式。其二,基层合作医院“甩锅”隐患。蒿沟镇卫生院工作人员坦言,他们只负责拍片上传,未核对报告内容就交给患者,“临床医生也没注意到错误”。两家机构的衔接断层,让本该拦截的错误直接流向患者。

更耐人寻味的是时间线:报告16日上午8:56生成,9:28完成审核,张先生当天发现问题并投诉,医院下午即成立调查组。响应速度值得肯定,但“快回应”能否解决“深问题”?

二、“三甲光环”下的反差:技术优势为何没转化为质量底线?

宿州市立医院的官网介绍写着“集医疗、教学、科研于一体的公立三甲综合医院”,这样的资质本应意味着更严格的质控体系。现实中,三甲医院的技术设备、专家资源常被视作“质量保证”,可此次事件却揭示:设备再先进、头衔再响亮,若基础操作规范和人员管理跟不上,一切都是空谈。

对比同类案例,近年医疗报告错误屡见不鲜:有把“左肺”写成“右肺”的,有将“肺炎”误诊为“结核”的。这些错误未必都导致严重后果,却像一根刺扎在患者心里——当“专业”不再可信,医患信任如何维系?

而张先生的特殊之处在于,他遇到的不是诊断失误,而是“性别错位”的低级错误。这种错误看似“无伤大雅”,实则暴露更深层的职业倦怠:报告医师是否因重复工作降低警惕?审核环节是否存在“走过场”心态?医疗质量的底线,往往毁于这些“差不多就行”的侥幸。

三、纠错更要纠根:医疗安全需从“事后追责”转向“事前设防”

事件发酵后,宿州市立医院通报“对涉事医生和科室主任停职调查”,态度诚恳。但公众更关心:如何避免类似错误重演?

从制度层面看,需强化“双盲审核”——报告医师与审核医师必须分离,甚至引入第三方抽查机制;从技术层面,可借助信息化手段,比如系统自动识别患者性别与检查项目的匹配度,出现矛盾时强制预警;从人员管理看,需定期开展质控培训,将“零差错”纳入绩效考核,而非仅靠“事后处罚”。

值得注意的是,蒿沟镇卫生院已中止与宿州市立医院的合作。这种“一刀切”的应对虽显仓促,却折射出基层医疗机构对上级医院技术依赖的无奈——当合作模式仅停留在“上传片子、出具报告”,缺乏共同质控的纽带,风险必然转嫁到患者身上。

截至发稿,张先生的报告错误已纠正,医院承诺严肃处理责任人。但这场风波留下的警示更值得铭记:医疗安全没有“小错误”,任何细节的疏忽,都是对患者权益的轻慢。三甲医院的“金字招牌”,容不得半点瑕疵;守护生命健康的防线,必须筑牢每一寸基石。

事件一曝光,社交媒体立马炸锅。微博上,“宿州医院CT报告乌龙”话题阅读量瞬间破百万。网友们分成两派:一派是吃瓜群众,各种玩梗。“建议医院开个性别鉴定科”“这医生是不是看穿越剧看多了?”另一派则严肃批评,呼吁加强监管。有医疗博主指出,这种错误可能源于AI辅助诊断的漏洞——现在很多医院用AI初筛报告,但如果数据训练不精准,就可能闹笑话。不过,宿州市立医院还没证实是否用了AI。

这起“子宫乌龙”事件,表面看是荒唐笑话,深层看是医疗体系的警钟。它告诉我们,再先进的医院,如果制度落实不到位,就可能出低级错误。停职调查只是治标,治本还得从流程入手——比如严格分开报告和审核角色,加强患者信息核对,推广电子化质控系统。同时,不能光罚医生,还得反思工作环境:如果医生超负荷工作,错误难免会发生。

但更重要的是医疗本质是人与人之间的信任。患者把健康托付给医院,医院就该以专业回馈。这次事件中,张先生的愤怒不难理解——他不是要赔偿,而是要一个说法。希望宿州市立医院真能“举一反三”,别让道歉流于形式。咱们作为普通人,遇到类似事也别沉默,大胆发声,才能推动改变。医疗路漫漫,制度与人性都得修。只有这样,下次咱们去医院,才能安心说一句:“医生,我相信你。”