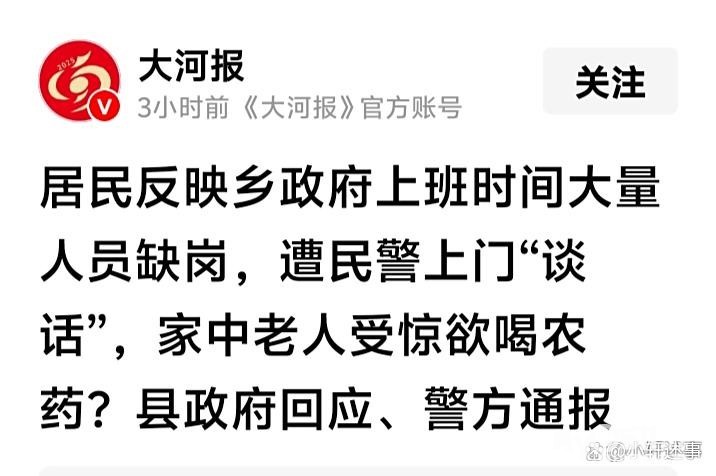

8月的湘南乡村,晨光刚漫过稻田时,棉花坪瑶族乡政府的铁门却还锁着。盘先生的镜头像一把冷静的手术刀,剖开了“8点上班”规定与“8点45分空岗”现实之间的裂缝。这种用手机镜头进行的“民间监督”,本是新时代公民参与社会治理的朴素方式。从街头摊贩到机关单位,普通人的镜头正成为观察公共服务的“第三只眼”,它或许不专业,却往往最真实。

可谁也没想到,这组镜头会引来4名民警的深夜到访。乡村老宅的灯光下,穿制服的身影与两位老人的惊恐形成刺眼对比。盘先生抢下农药瓶的瞬间,摔碎的不仅是一个容器,更是基层权力与民众信任之间的某种平衡。有村民在村口议论:“拍个照咋就惊动警察了?”这句朴素的疑问,戳中了事件的要害——当监督行为遭遇公权力的强硬回应,普通人的安全感该往何处安放?

当地最初的回应更像一层薄雾:“半数人员休假”“上班时间为9点”。可盘先生手机里的视频不会说谎,村民们多年来形成的“8点上班”认知不会说谎。这种解释与现实的错位,让公众看到的不是工作疏漏的坦诚,而是试图遮掩的敷衍。直到老人轻生的消息传出,“通报批评和罚款”的轻描淡写,才终于被生命重量压出了裂痕。

民警上门的合法性,成了舆论场的焦点。《人民警察法》明确规定,公安机关的任务是维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、财产安全。那么,盘先生的拍摄行为究竟触碰了哪条法律红线?是“寻衅滋事”还是“造谣诽谤”?从视频内容看,不过是对公职人员在岗情况的客观记录,既无夸大也无虚构。

退一步讲,即便盘先生的行为存在争议,民警上门是否需要如此“兴师动众”?4名警力深夜进入老人独居的老宅,这种阵仗本身就带有强烈的震慑意味。乡村社会里,穿制服的人上门往往意味着“出大事了”,对于缺乏法律知识、一辈子谨小慎微的老人而言,这种震慑足以击垮心理防线。有基层干部曾坦言:“有些时候,我们习惯了用‘高压’换‘高效’,却忘了老百姓怕什么。”

更值得深思的是,乡政府作为被监督对象,是否应当成为启动“谈话”的推手?当被曝光单位与执法力量之间形成某种默契,监督者就可能陷入“动辄得咎”的困境。近年来,从举报污染被跨省追捕,到曝光问题遭威胁恐吓,类似事件反复提醒我们:如果监督者的安全都得不到保障,那么公共利益的守护将无从谈起。

两位老人欲喝农药的细节,像一根针刺痛了无数人的心。他们或许不懂什么是“舆论监督”,也分不清“政府”和“警察”的区别,只知道“娃拍了照片,穿制服的人找上门了”。在传统乡村伦理中,“不惹官”是生存智慧,当这种智慧遭遇突如其来的“官方关注”,恐惧便会迅速发酵。

这瓶农药里,装着的是底层民众对权力的敬畏与恐惧。在一些基层角落,权力的运行仍带着“家长制”的痕迹——我说了算,你说了不算;我让你做,你不能不做。当这种逻辑遇到“不听话”的监督者,便容易催生“敲打”“教训”的冲动。可恰恰是这种冲动,最容易伤害那些最善良也最脆弱的人。

更令人揪心的是,老人的绝望背后,可能藏着对“给孩子惹麻烦”的自责。在乡村家庭关系里,长辈往往把“不给晚辈添乱”当作责任。当他们以为自己的存在可能让孩子“犯了大事”,极端念头便可能在愧疚中滋生。这种心理逻辑,或许不被城市里的精英理解,却真实存在于千千万万乡村家庭中。

事件发酵后,当地回应“事件在调查中,会有相应处分”。这样的表态虽然及时,却难以平息公众的疑虑。人们想知道:民警上门的指令究竟来自哪里?谈话的具体内容是什么?老人受到惊吓后,是否得到了妥善的安抚?那些空岗的公职人员,最终会受到怎样的处理?

这些追问的背后,是公众对“程序正义”的渴求。一个负责任的调查,不仅要查清“谁做错了”,更要查清“错在哪里”“为何会错”。是个别民警的执法失当,还是基层治理的机制性问题?是对监督行为的误判,还是对权力边界的认知偏差?只有把这些问题掰扯清楚,才能避免类似事件重演。

更重要的是,这次事件应当成为基层干部的“醒脑剂”。随着移动互联网的普及,“人人都是监督者”已成为常态。与其在被曝光后想着“摆平”监督者,不如在日常工作中多想想“如何不被曝光”。上班准时到岗、办事热情周到、面对批评虚心接受——这些看似简单的要求,恰恰是赢得民心的关键。

近年来,各地都在强调“提升基层治理能力”。什么是真正的治理能力?不是把问题捂住、把声音压下,而是敢于直面问题、善于化解矛盾。盘先生的视频与其说是“挑刺”,不如说是给乡政府提了个醒;老人的恐慌与其说是“小题大做”,不如说是给所有公职人员敲了警钟。

化解这类矛盾,需要建立“容错”与“纠错”的双向机制。对监督者而言,只要不是恶意造谣,就应当给予容错空间;对被监督者而言,发现问题后第一时间纠错,比任何辩解都更有说服力。湖南永州的这个案例中,如果乡政府在被曝光后能坦诚道歉、迅速整改,或许就不会有后续的民警上门与老人轻生。

更根本的是,要让权力在阳光下运行。公开上班时间、公示在岗情况、畅通监督渠道——这些举措看似微小,却能让权力运行更透明,让民众心里更踏实。当监督者不必担心“被报复”,当被监督者习惯了“被审视”,基层治理才能真正走向良性循环。

那瓶被摔碎的农药,应当成为一面永久的镜子。它照见了权力边界的模糊,照见了基层治理的短板,更照见了民众对公平正义的朴素期待。事件的调查结果或许会迟到,但对每一个公职人员的警醒不能缺席:你的手中是权力,脚下是土地,眼前是百姓。权力可以用来服务,也可能用来伤害,选择何种方式,考验的不仅是能力,更是良心。

阳光终将穿透薄雾,就像正义终将回应期待。我们等待永州给出的答案,更期待这个答案能成为推动基层治理进步的一步——哪怕只是微小的一步。