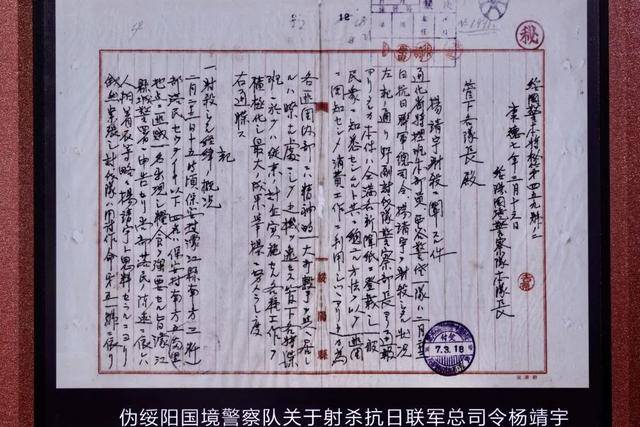

这份形成于1940年3月16日、名为《绥阳国境警察队本队关于杨靖宇被射杀的通报》的档案记载,1940年2月23日15时左右,濛江县保安村4名村民向伪濛江县城警署告密:“一名匪贼强行索要粮食”。

根据告密人描述的相貌和衣着,日伪军警判断此人可能是杨靖宇。15名日伪军警于15时30分到达保安村,由告密人带路赶到现场。

16时左右,日伪军警在濛江县南方标高七〇三(高程703米)西方高地,发现杨靖宇将军并追击至三道濛江河。“16时30分,在濛江县城西南5千米标高四九〇附近”,杨靖宇将军英勇就义。“尸体在数名杨靖宇部下见证下,经实地验证后,确认无误为杨靖宇。”

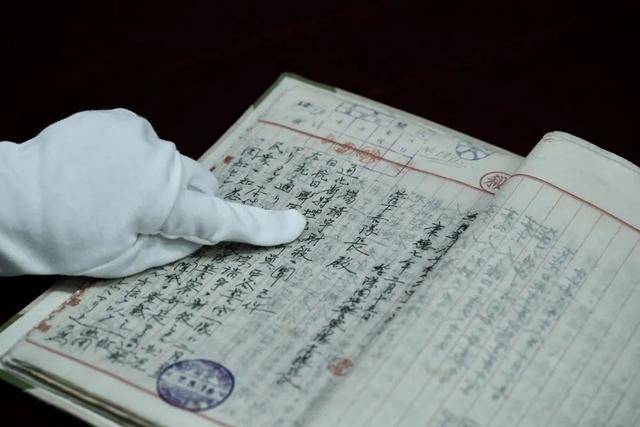

黑龙江省档案馆工作人员赵倩向记者介绍这份档案。图源:新华社

档案详细记载了杨靖宇将军就义时随身携带的物品:毛瑟手枪1把(子弹160发)、柯尔特手枪2把(子弹共70发)、现金6660圆、笔记本和表。

负责这份档案翻译的黑龙江省档案馆宣传教育文化处一级主任科员赵倩说,这份标“秘”的内部通报是日伪军警用来炫耀其所谓“战果”的。“这暴露了日军残暴侵略的本性,也印证了杨靖宇将军在东北抗联和民众心中的崇高地位。他的存在令侵略者胆寒。”

这份档案在黑龙江省档案馆展出。图源:新华社

东北烈士纪念馆编辑研究部主任贠占军介绍了1940年伪满洲国圆大致的购买力——“100斤猪肉价格是35圆,6660圆能买很多东西。他至死不肯舍弃宝贵的武器和经费,显示出他准备长期斗争的坚强意志。”

据央视此前报道,1905年2月13日,杨靖宇出生于河南省确山县,他的原名是马尚德。1932年赴吉林省磐石县领导抗日武装斗争改名杨靖宇。

杨靖宇是东北抗联的主要创始人和领导者之一,他带领部队打击日寇,战功赫赫。他领导的东北抗联第一路军,像钉子一样扎在伪满洲国的心口。

吉林省档案馆曾披露,1939年10月下旬到1940年2月23日,在杨靖宇牺牲前的100多天里,他作战多达47次。