事情得从上海的一起交通事故说起。

某天下班晚高峰,42岁的李女士乘公交回家。

途中,开小轿车的张女士违规插队,导致公交急刹。

李女士在这个过程中没站稳,摔伤了头部,并且因为对冲伤影响到了嗅觉。

事故后,她意外地发现自己已经怀孕6周。

可不巧的是,她之前为了治疗摔伤,已经做了CT检查,还服用了一些药物。

担心这些东西会对宝宝造成不良影响,无奈之下只能选择人流。

事故认定很清楚,插队的轿车司机负全责。

于是,李女士起诉了公交公司和轿车司机,要求他们赔偿医疗费、交通费等等费用,还有精神损害赔偿金8万元。

从各个角度看,李女士妥妥的是“完美受害者”,没有任何过错,却遭遇无妄之灾。

可即便是这样,法院却没有完全支持她的诉求。

对于她主张的“精神损失费”,法院判被告赔她3500元,理由是:

“事故造成的流产和嗅觉障碍未达高额赔偿标准。”

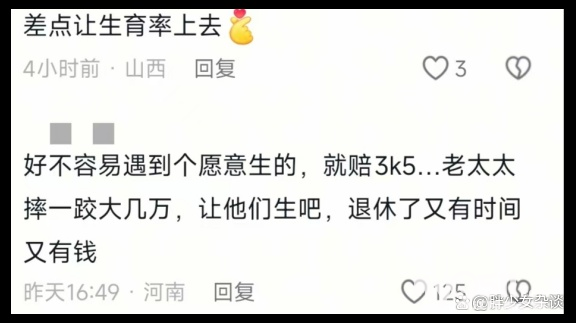

就是这句话让网友们炸锅了。

好多人痛骂法官“没人性”、“断案不公”。

他们想不明白,一个小生命没了,加害者怎么能只赔3500?

“这点钱做人流都不够吧。”

更让大家想不明白的是,为什么流产和失去嗅觉不能算“重伤”?

“都这样了,居然只能得到四位数的赔偿。”

评论区里,叩问法律公正性的人络绎不绝。

有心人联想到了出生率。

告诫法院不要轻视孕妇权益,否则愿意生孩子的人会越来越少。

更激进的人还扯到了王佳佳法官的事,建议这个案子的法官们小心点儿。

我知道大家急着生气,但我建议你们先别急。

好好看看新闻细节,你会发现事情并不是网友传的那样。

首先,“一条命3500”的说法就是不成立的。

因为相关报道写得很清楚,法院判给流产女士的赔偿金并不是只有3500块。

对于她主张的医疗费等等其他费用,法院是完全支持的,被告该赔的都得陪。

只是精神损失费这块,法院认为到不了8万块,这才给她定了3500块。

其次,法律上,精神损害抚慰金的赔偿额度不仅取决于被害人的个人感受,也要考虑侵权人的情况。

具体来说会考虑这6个方面的因素:

(一)侵权人的过错程度;

(二)侵害的手段、场合、行为方式等具体情节;

(三)侵权行为所造成的后果;

(四)侵权人的获利情况;

(五)侵权人承担责任的经济能力;

(六)所在地平均生活水平。

以前我们小区里有一对邻居闹矛盾,楼下住户向楼上住户提出要100万的精神损失费。

原因是楼上在装修时造成漏水,正好把楼下的书房给淹了。

偏偏房东是个老教授。眼看着几十年来珍藏的旧书、邮票、藏书票毁于一旦,气得几近昏厥。

为了替藏书讨回公道,愤怒的房东提出了高额的精神赔偿要求。

也许对文化人来说,这100万赔偿金和家里的“书厄”以及自己遭受的精神创伤相比,根本不值一提。

但法院肯定不会支持他的诉求,因为这笔钱显然太夸张了,明显超出侵权人所能承受的范畴。

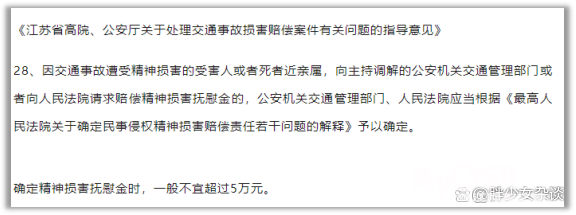

其实早在2014年,我国就对精神抚慰金赔偿的内容作出了统一规定。

原则上精神抚慰金不超过人身自由赔偿金、生命健康赔偿金总额的35%,最低不能少于1000元。

具体赔多少,每个省份情况不同。

安徽是1千到8万。

江苏是不超过5万。

上海的司法实务中,精神损害抚慰金也是一般不超过5万。

具体赔多少看伤残等级,比如,十级伤残赔5000。

当然,精神赔偿也不必然以伤残等级为前提。

如果受害人的身体没有遭到损伤,但精神状态严重受损,也可以主张精神损害赔偿。

综合上面这些规定来看,精神赔偿金本身就不可能很高。

虽然大家都同情失去孩子的李女士,但你要叫法官给她安排8万、80万甚至更多的精神损失费,这明显是不符合法律法规的。

法官要是那么判案,那才真是在胡来。

也不止是这个案例,舆论对法官向来就很苛刻。

当然每次口诛笔伐背后,都有不同的原因、背景。

有些情况是法官断案确实存在问题,搞得大家不喷不快;

有些情况是网友没把案情细节看清楚,会错了意,误解了法官;

还有的情况是,社会观念与司法实践存在冲突,人们不想也无力讨论法条,于是就把气出在断案的法官身上。

线上逞一逞口舌之快也就算了。

即便在线下,某些人对待法官的方式也是极其不理性的。

时而是认为法官不如自己懂法。

时而是觉得法官针对自己,当庭发飙。

更极端的情况是,不满判决结果,扬言要杀法官。

也许这些心怀不满的人表达的诉求也有道理,但法律就是法律。

法官的职责不是偏袒你照顾你,而是根据法条做出合乎规范的裁决。

即便觉得他们断案有问题,也应该通过合法途径申诉维权,而不是一哭二闹三上吊。

退一步讲,即便申诉得不到满意的结果,这也不一定是某个或者某几个法官的错误,更可能是其他结构性的问题使然。

面对这种情况,拿法官出气根本没有意义,只能开导自己说“法治化的进程注定是一场漫长的博弈”。

当局者如此,旁观者亦然。

对他人遭遇的司法困境抱有同理心是好事,但我们也应该先看清楚事情的来龙去脉,再发表评论吧。