近日,一则令人扼腕的消息在学术圈悄然传开:南京大学助理教授、博士生导师东思嘉,不幸离世,年仅33岁。

没有惊天动地的事故,没有病毒肆虐的新闻标题,只有一行沉痛的悼词,出现在她生前最后一作的论文末尾:“在撰写此稿时,我们失去了我们的朋友兼同事东思嘉……谨将这篇论文献给她。”

这句话,比任何讣告都更戳心。她没来得及看到自己的研究成果正式发表,却用生命为它盖上了最后一枚印章。

翻看东思嘉的履历,你会忍不住怀疑:这真的是“凡人”的人生吗?2010年,她考入南京大学地球科学与工程学院,本科四年,课程绩点全院第一,国家奖学金、李四光优秀大学生奖(全国仅5人,她排名第一)、江苏省三好学生……奖状多到可以贴满一面墙,但她偏偏不靠“卷”出名,而是靠实力让所有人闭嘴。

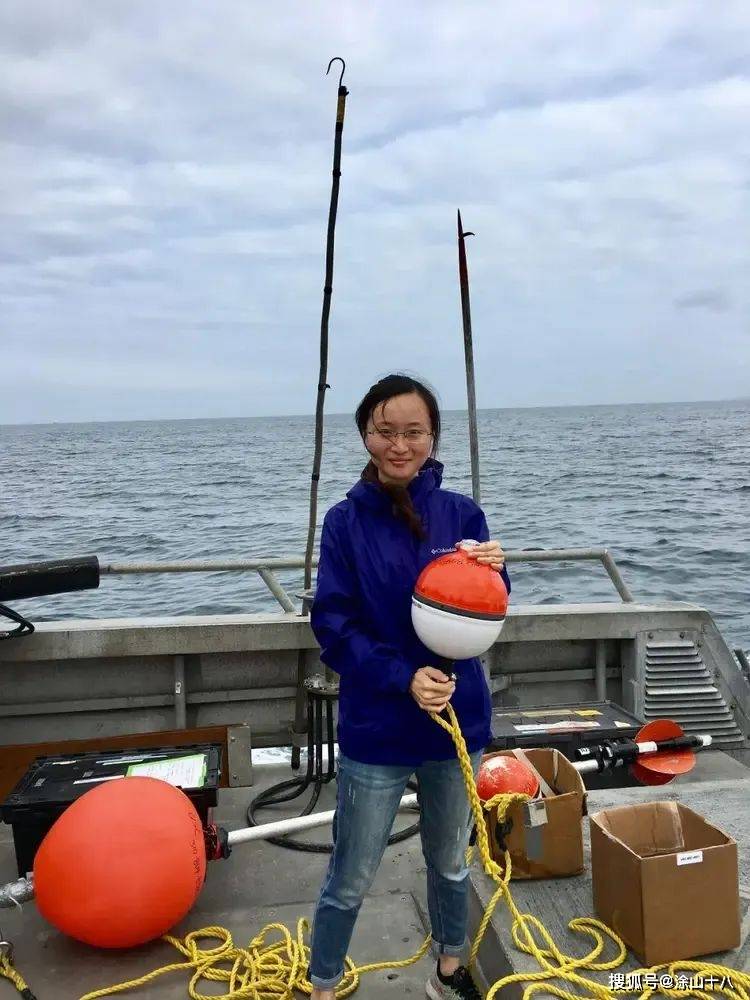

毕业后,她远赴南加州大学攻读博士学位,一头扎进海洋碳封存和无机碳循环这些“冷门又烧脑”的领域。别人避之不及的深海化学,她却如鱼得水。更绝的是,她还参与了三次大洋科考航行,和团队一起搞出了个“深海原位反应装置”——听着像科幻片里的道具,结果被写进了教材,成了后来者的“操作手册”。

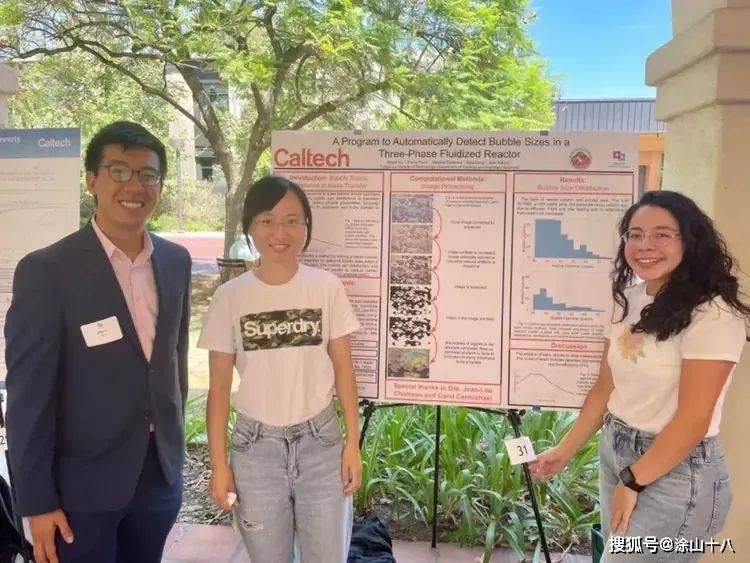

博士毕业后,她没停下,又在加州理工学院干了三年博士后。这地方,诺贝尔奖得主扎堆,她却能站稳脚跟,甚至顺手搞了个碳封存技术的初创公司——不是“画饼融资”,而是真正想用科学拯救地球的碳危机。

2023年,她拒绝了导师的挽留,毅然回国,回到母校南京大学。从副研究员到准聘助理教授,再到博士生导师,她走得稳,也走得快。

去年,她还入选江苏省科协“青年科技人才托举工程”,被邀请参加国家自然科学基金航次青年首席培训计划——妥妥的“学术明日之星”。

在学生眼里,她不仅是“别人家的老师”,还是“别人家的偶像”。讲课条理清晰,科研一丝不苟,性格开朗,笑起来眼睛弯弯的,戴副眼镜,文静中透着一股子坚定。

有网友说:“她长得漂亮,履历漂亮,连学术都漂亮。”可命运偏偏不给她继续“漂亮”下去的机会。

关于她的离世,外界众说纷纭。有知情者称“疑似轻生,与工作无关”,家人未公开原因,我们无从深究。但越是“与工作无关”,越让人唏嘘——一个在学术上所向披靡的人,却可能败给了内心的风暴。

这年头,我们总说“内卷”“996”“过劳死”,仿佛压力只来自职场。可东思嘉的压力,或许来自更深处:她是天才,是榜样,是“别人家的孩子”,是学生眼中的光。

她不能倒下,不能喊累,不能示弱。她必须永远优秀,永远坚强,永远微笑。可谁又知道,那副眼镜背后,藏着多少无人知晓的疲惫与孤独?

她的最后一作论文上线时,团队在结尾写下那句悼词,字字如刀。这哪里是致谢?分明是一封迟到的遗书,一封写给世界的告别信。她没来得及说“再见”,但她的研究、她的精神、她的执着,早已刻进科学的年轮里。

有人说,她太年轻,走得太早。可我想说,她的人生,比许多活到八十岁的人还要完整。她读了最顶尖的学府,做了最前沿的研究,教了最年轻的学生,还顺手拯救了一下地球。她没浪费一秒,没虚度一日。33岁,她已经活成了许多人一辈子都够不着的模样。

我们总以为,优秀的人就该一路凯歌,可现实偏偏告诉你:最亮的星,往往最先陨落。东思嘉不是失败者,她是被命运提前召回的天才。她的生命虽短,却如一颗彗星划过夜空——短暂,却照亮了无数人的前路。

愿她在另一个世界,不再有KPI,不再有基金申请,不再有深夜改论文的焦虑。愿她能躺在深海的热液口旁,看着自己发明的装置静静工作,听鲸鱼唱歌,看珊瑚开花。

而我们这些还活着的人,能做的,或许就是记住她——记住这个漂亮、聪明、执着、勇敢的女科学家,记住她用33年写下的,一部未完却已足够伟大的人生论文。

记者了解到,东思嘉第一作者论文《通过加速船载石灰石的风化进行二氧化碳封存的可能性》致谢中,团队合作人员悼念了东思嘉:“我们失去了我们的朋友和同事东思嘉,我们将此文献给她,愿她的精神能够像激励我们一样激励他人。”

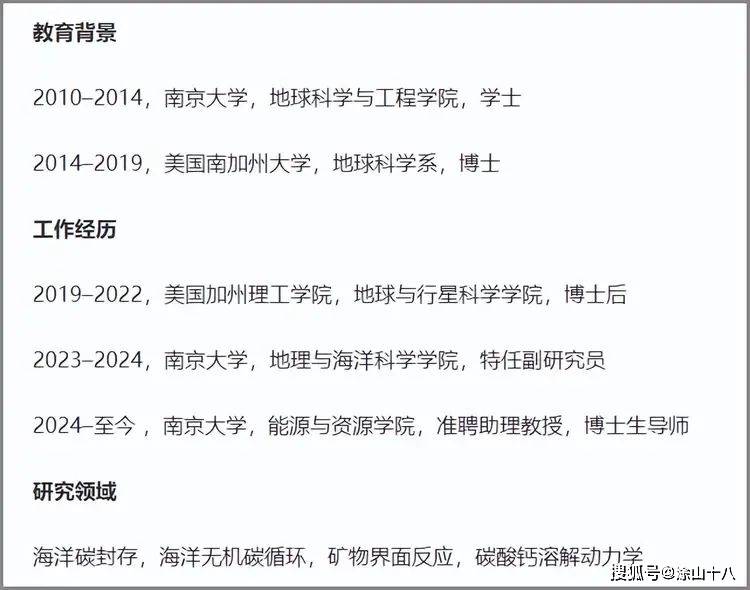

据公开资料显示:东思嘉本科毕业于南京大学(2010-2014),博士毕业于美国南加州大学(2014-2019)。曾在美国加州理工学院从事博士后工作。主要研究方向为海洋碳封存、溶解动力学、矿物界面反应。